みなさま、身近で詐欺被害に遭われた方はいらっしゃるでしょうか。もしくはみなさまも

詐欺にあってしまったなんてことはないでしょうか?

詐欺被害が年々増加しています。

詐欺の手口(相手)を知り、しっかりと対策していきましょう。

Contents

1. 最近の詐欺被害データ

過去最多の詐欺被害

まずははじめにこちらをご覧ください。

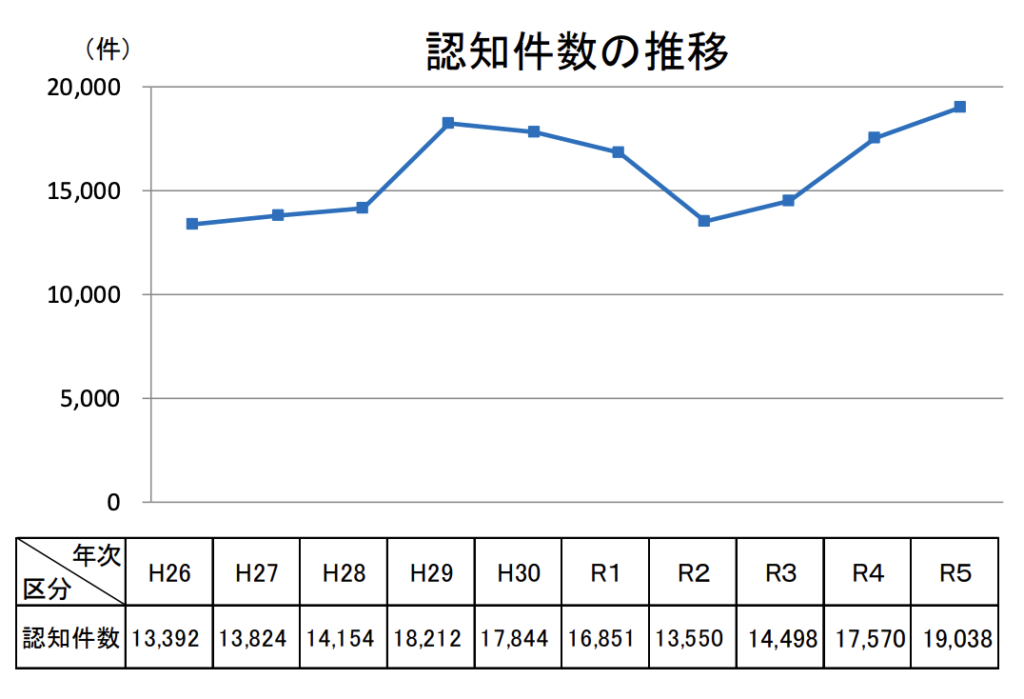

警視庁が発表したデータによると、詐欺被害の認知件数(**警察が把握している詐欺の発生件数**)は右肩上がりとなっています。

直近10年間で最多💦となりました。

そして被害総額はなんと…..452億円!!

詐欺のターゲットは高齢者

2022年(令和4年)のデータではありますが、

65歳以上の高齢者被害の認知件数は1万5065件で、認知件数全体(法人被害を除く。)に占める割合は86.6%に達しており、特に、65歳以上の女性の被害認知件数は1万1517件に上ります。

女性の方が長寿で独居の方が多かったり、共感性が高く人を信用しやすいことなどが考えられます。

65歳以上の女性は特に要注意!!!

では、特にどんな詐欺が多いのでしょう。

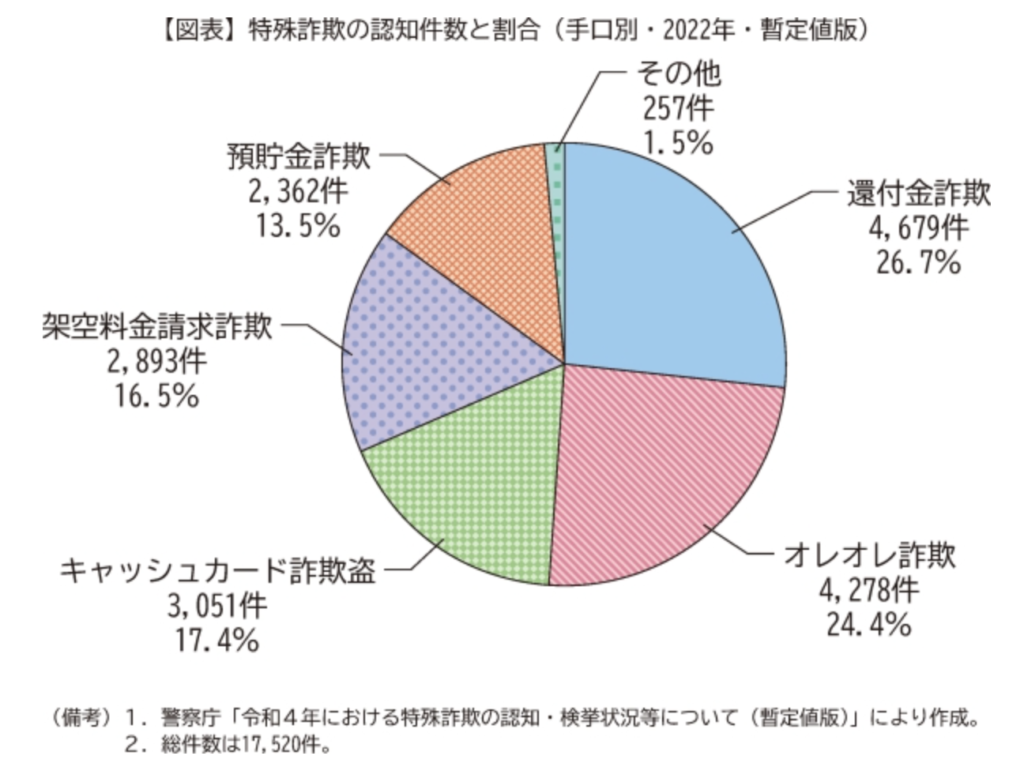

消費者庁 特殊詐欺による高齢者の被害について より引用

内訳としては還付金詐欺やオレオレ詐欺が多いですね。

還付金に関しては、特に病院にかかっている方が多いので、医療費だったり保険料だったり思い当たる節も多く騙されてしまいやすいのかもしれませんね。

2.特殊詐欺の手口の紹介

次に、詐欺の手口をいくつか紹介します。こんな手で攻めてくるということを知っておけば対策しやすいですね。

令和2年1月1日から、特殊詐欺の手口について10種類に分類されました。

以下は警視庁のHPから、頻度が多いものを引用し列挙しています。

オレオレ詐欺

親族等を名乗り、「鞄を置き忘れた。小切手が入っていた。お金が必要だ」などと言って、現金をだまし取る(脅し取る)手口です。

🧑⚕️子や孫を装い、高齢者の善意に漬け込む極悪非道な手口ですね。優しい高齢者ほど騙されてしまいそうです…

預貯金詐欺

警察官、銀行協会職員等を名乗り、「あなたの口座が犯罪に利用されています。キャッシュカードの交換手続きが必要です」と言ったり、役所の職員等を名乗り、「医療費などの過払い金があります。こちらで手続きをするのでカードを取りに行きます」などと言って、暗証番号を聞き出しキャッシュカード等をだまし取る(脅し取る)手口です。

🧑⚕️警察や市役所などの人が登場するとやはり信じてしまうパターンが多いようですね💦

架空料金請求詐欺

有料サイトや消費料金等について、「未払いの料金があります。今日中に払わなければ裁判になります」などとメールやSNSで通知したり、パソコンなどでインターネットサイトを閲覧中に「ウイルスに感染しました」と表示させて、ウイルス対策のサポート費用を口実として、金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

🧑⚕️パソコンを使う高齢男性などにありがちです。またはアダルトサイトを閲覧した覚えがあったり…なんでもそうですが、容易にダウンロードしない!ことが必要です。

還付金詐欺

医療費、税金、保険料等について、「還付金があるので手続きしてください」などと言って、被害者にATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口です。

🧑⚕️本当に還付金が戻ってくるならありがたいですけどね…電話でATMを操作させる系は全部だめです!

キャッシュカード詐欺盗(窃盗)

警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、「キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにする」などと言ってキャッシュカードを準備させ、隙を見てポイントカード等とすり替えて盗み取る手口です。

警察官が電話や訪問などで「あなたのキャッシュカードが危険なので保護します」などと言って、暗証番号を聞き出したり、キャッシュカードを直接受け取りに来たり、指定の場所に置くように指示したりすることは絶対にありません。

🧑⚕️データをみると被害数が意外と多いんですよね。キャッシュカードが不正に利用されないために「保護」が必要と説明して以下のような流れで盗み取るとのことです。顔が見える関係だと余計に信じやすいのかな…?

手口は以下のようです。

以下、引用(大阪府警察)

犯人A 「もしもし、△△警察署の◇◇です。実は詐欺グループの犯人を逮捕したのですが、あなたやご家族名義のキャッシュカードが不正に利用されているおそれがあることがわかりました。」

(注意)「詐欺グループ逮捕」、「不正に利用」等の言葉で不安をあおります。被害者「えっ!本当ですか!?キャッシュカードはありますけど…。」

犯人A 「不正に利用されないために、「保護申請」が必要となります。保護申請するため、これから金融庁の職員を自宅に向かわせるのでキャッシュカードを用意しておいてください。

(注意)「保護申請する」「向かわせる」等と言い、被害者を安心させます。被害者「わかりました。用意しておきます。」

数分後・・・玄関にて。

犯人B 「金融庁の□□です。キャッシュカードを保護しますので、この封筒の中にキャッシュカードと暗証番号を書いた紙を入れて下さい。封をするので、印鑑を押してください。」

被害者 「わかりました。印鑑を取ってきます。」

(注意)被害者が印鑑を取りに室内に戻った隙にあらかじめ用意していた価値のないポイントカード等を入れた封筒とすり替えます。

犯人B 「印鑑を押してもらったので、キャッシュカードの保護ができました。○日までは絶対に封筒を開けないで下さい。 」

(注意)犯行の発覚を遅らせ、確実に現金を引き出すために、「○日まで封筒を開けないで」等と言います。

3. 主な対策方法

高齢者における特殊詐欺の対策は多岐にわたりますが、主なものを以下に列挙します。(google Geminiによるリサーチを改変)

1. 啓発・教育活動の強化:

– 高齢者本人への注意喚起:

– テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなど様々な媒体を活用した広報活動。

– 地域での防犯講習会やセミナーの開催。

– チラシやパンフレットの配布。

– 特殊詐欺の手口や対策に関する具体的な事例紹介。

– 家族や周囲の人への啓発:

– 普段からお金の管理について話しておく。

– 地域包括支援センターや民生委員などとの連携強化。

– 金融機関等との連携:

– 窓口での注意喚起や声かけの徹底。

– ATMの利用制限や注意メッセージの表示。

– 不審な引き出しに対する確認の強化。

2. 家庭での対策:

– 留守番電話の設定: 知らない番号からの電話にはすぐに出ず、まずは留守番電話で相手を確認する。

– ナンバーディスプレイの活用: 発信者番号を確認し、不審な番号からの電話には出ない。

– 迷惑電話対策機能の活用: 迷惑電話防止機能付きの電話機やアプリを利用する。

– 家族との合言葉を決める: 親族を名乗る電話があった際に、事前に決めておいた合言葉で本人確認をする。

– 安易に個人情報を教えない: 電話や訪問で、家族構成、銀行口座番号、暗証番号などの個人情報を絶対に教えない。

– 不審な電話や訪問があったらすぐに家族や警察に相談する: 自分で判断せず、誰かに相談することが重要。

3. 地域社会での対策:

– 地域住民同士の連携強化: 近隣住民で声をかけ合ったり、見守り活動を行う。

– 防犯ボランティアの育成と活動支援: 地域でのパトロールや声かけ運動の実施。

4. 技術的な対策:

– 特殊詐欺対策機能付き電話機の導入: 詐欺の可能性のある電話を自動で警告したり、録音したりする機能を持つ電話機を利用する。

– 迷惑電話フィルタリングサービスの利用: 通信事業者などが提供する迷惑電話フィルタリングサービスを利用する。

– スマートフォンアプリの活用: 詐欺電話を検知・ブロックするアプリを利用する。

5. 法制度・制度の活用:

– 特殊詐欺に対する罰則の強化: 犯罪抑止力を高める。

– 被害者救済制度の充実: 被害に遭った場合の支援体制を整備する。

– 金融機関における振り込み制限の強化: 高齢者の高額な振り込みに対する確認を厳格化する。

4.最後に

狙われるのはご高齢の方です。気をつけていても、年齢とともに判断力が低下します。

一人暮らしをしている高齢者が、これらの詐欺にあってしまい、大切な資産を騙し取られて、ショックで寝込んでしまいそのまま寝たきりになってしまう方もいます。

👵孫のために貯めておいたのに….

最近では、デジタルに不安がある方もスマホを持っていたり、また、詐欺も複雑化や高度化してきて見抜くのが大変になってきているようです。

電話を切らずに交番に行ったけど、お巡りさんも詐欺を見抜けなかった、というニュースもありました。

みんなで詐欺に関しての理解を深め、助け合える関係が必要だと思いました。

高齢の親御さんがいる方、今一度詐欺対策をお願い致します。